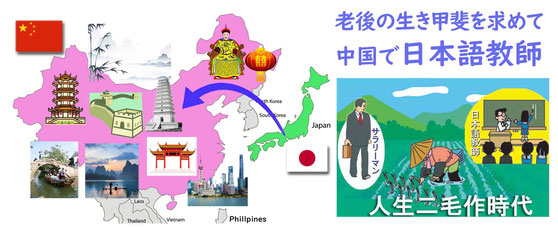

外国への憧れ、さらばサラリーマン

日本語教師として旅立ち

旅客機がゆっくりと関西国際空港を飛び立ち、波立つ朝の海が傾きながら遠ざかっていった。しばらくして、巡航高度を保ちだした頃、私はカバンから一通の手紙を取り出した。それは、昨日娘から手渡されたものだった。

――お父さんへ

昨年会社定年退職の際に言いそびれたので、今になってこのような手紙を書いています。長い間私たちのために一生懸命働いてくださり、お疲れ様でした。そして、常に向学心を持って、努力しているお父さんにはただただ頭が下がります。と同時に、娘としてお父さんがとても誇りです。明日からは、新天地中国であらたな出発ですが、呉々も体には気をつけて、あまりがんばり過ぎないよう、そして楽しく毎日を送ってください。近況報告を楽しみにしています。たまには帰ってきてくださいね。お母さんも淋しがっていると思うので。

2004年10月17日 千春

1年前に、男児を出産した娘は、私の家から歩いて5分ほどの近くに住んでおり、ほとんど毎日のように顔を合わせているのだから、こんな手紙を書く必要などなかったのだ。面と向かって話すのが恥ずかしかったのだろうが、娘が親父の背中をしっかりと見ていてくれたのは嬉しい。

私は35年間、製薬会社の研究所に勤めていた。定年後、日本語教師の資格を取得するために、1年間、週に3回、『日本語教師養成学校』(420時間カリキュラム受講)まで片道2時間を自転車で通学していた。だから、「常に向学心を持って、努力している」とは、将来に備えての当たり前のことをやっていただけなのだが・・・

ともあれ、”すまじきものは宮仕え”のサラリーマン生活を無事終え、二児を育て上げて結婚させた今となっては、父親としての責任からも解放されたのだ。残りの人生は、自分自身を中心に生きていきたい。私はそんな願いが実現されようとしていることに満足しながら、航空機の座席に身を任せていた。過去を忘れ去って新たな目標に向かおうとしている私を乗せた機は、まもなく北京空港へ到着し、トランジットのあと、目的地西安へと向かった。

■ 外国生活への憧れ

私は大学で薬学を学んだ後、製薬会社の研究所に勤務した。四十代で課長になった頃から、外国の製薬会社との業務提携(医薬品の導入・導出)により、しばしば外国企業の研究者が来社して会議をしたり、私自身がアメリカに出張する機会が増えた。

――アメリカに着いたら、特大のビーフ・ステーキをたらふく食ってやろう!

大食漢の私はいつもそう思って旅立つのだが、現地に着くと時差ボケと仕事のストレスで食欲不振に陥ってしまったものだ。

アメリカ人とは身勝手な国民で、話し相手が何処の国民であろうと英語で話すのが当たり前だと思いこんでいて、まるでマシンガンをぶっ放すように早口でペラペラと捲し立てるのだ。

こんな会議を1、2週間つづけた後に、ロスアンジェルスから帰国の途につく。ようやく安堵した気分で機窓から雲海を眺めながら、もう二度と海外出張などやりたくないと思ったものだ。が、また1、2年後には同じことの繰り返しだった。

だが、そんな気苦労の多い外国旅行でも、ほんの一、二日立ち寄るだけの見知らぬ土地の風物や人の暮らしを垣間見るうちに、いつの日にか、現地に長逗留してその土地の魅力に触れてみたいと思った。そこが世界中の何処でもいい、とにかく未知の土地で暮らすのを老後の生き甲斐にしてみたいとの思いがつのるばかりであった。しかし、さて、そのためにはどうしたらいいのかが、まだわからなかった。

■すまじきものは宮仕えから『日本語教師』へ

40代半ば、私は日本の製薬会社で20人の部下をもつ研究所の課長だった。部下を掌握して着実な業務管理によって上司の評価が良かったので、そろそろ部長になれる、と私は楽観していた。

だが、あるとき、幹部連の前で会社の経営方針を批判した。課長風情にすぎないのに尊大なヤツだと、私は嫌悪されたようだ。毎年の人事異動で、部長に昇格することはなく、気がつけば出世レースで後輩にも追い抜かれてしまった。

大学の先輩である某重役は、事情を知っているらしく、私を叱った。

「研究所のようなぬるま湯の中で永年ヌクヌクと暮らしているうちに、お前は世間の常識も、ものの言い方も知らないアホになってしまったのじゃ」

返す言葉がなかった。

こうして、課員を督励して意欲満々だった私が、徐々に無気力で怠惰な管理職になっていった。そして、その影響が部下に及び、課内には沈滞ムードが漂うようになった。

ある日、有能な部下がひとり、私に辞表を提出した。思い止まる説得も聞かず彼は会社を辞めてしまった。明らかに私に失望し、見限ったのだ。

己の舌禍が招いたことで、部下にまで迷惑をかけている自分が情けなかった。会社を辞めようとまで考えたが、妻子をかかえている身の上では、そんな決断をする勇気も結局なかった。

――我が人生とは何だったのか?

と、悶々とする日々が続き、あるとき、ふと思いついて、カルチャー・センターの『小説を書く講座』を受講した。

そこで書いた小説を講師の勧めで、全国雑誌の文学賞に応募したら、幸運にも受賞して本にもなった。しかし、その小説は会社で実際にあったことをフィクションにしてふくらませたもので、会社批判までした内容のために、人事部からも睨まれたようだ。小説を書くような社員はヤクザ者と見られたのだろう。ますます出世が遅れ、課長のまま定年を迎えるか、どこかの閑職に追い遣られるだろうと覚悟しながら、私は惰性のままサラリーマン生活をつづけていた。唯一の慰めは、小説を書いたり読んだりする趣味に耽ることだった。

【書評】舞台は企業の研究所。人間関係と理不尽な組織のなかで、はみ出してしまった男を、なんとか救済しようとする管理職の苦悩と敗北。追いつめられていく企業戦士の孤独と心労を描いた作品。(第13回潮賞受賞 1994年出版)

人間、鬱積した悩みを抱えていれば、プロの作家でなくても、一生に一度は心に響く作品が書けるということだろうか。主人公の妻のことも描いたら、家内から「私の悪口を書いている」と泣いて怒られた。書く以上、己をさらけだし、他人だけでなく身内からもロクデナシと嫌われる覚悟がなければ、いい小説にはならないのだろう。

50歳を過ぎた頃、思いがけないことが起こった。社長が癌で倒れ、間もなく死亡した。社葬が大葬儀場でおごそかに執り行われた。

翌年の人事異動で、私は部長に昇進した。部署名も『課』から『部』に昇格し、新にできた二つの課に私の後継者が課長に昇進した。部下たちが大喜びしている。私はしみじみと思った。

――やっぱりサラリーマンは出世しなければだめだ。出世は、自分の喜びであると同時に、部下の喜びでもあるのだ。もう一度ネジを巻き直して、頑張らねば。

こうして、私はサラリーマン人生で、権力者の意向に翻弄される浮き草のような身の上を経験した。ただし、社内の権力構造を見抜き、微妙な人間関係の綾を読んで、うまく遊泳するのもサラリーマン必須の能力だ、という意見もある。とすれば、私は会社員に不向きなタイプらしい。

55歳のとき、第二研究所長に昇進した。平研究員としてスタートした私は、紆余曲折をへながらも一つの目標点に達したといえるかもしれない。しかし、私には苦労の末に部長に昇格したときのような昂揚感はなかった。それは、己の能力に余る地位に座らねばならない居心地の悪さであった。

配下には私の専門の生物系だけでなく、工学系の幾つかの部署があったし、一本のバイアル購入価格を1円値切るためのソロバン勘定をしている部署まであった。所長就任後の一年間は、部下の専門領域を理解しようと努めていたが、2年、3年と経つと、もう部下に任せるしか仕様がないと悟った。そして、こんな役職が本当にやりたいことだったのか、と思うようになった。

課長時代には部長昇進が遅れると上司を恨み、研究所長に就任すると、またその業務に不満を抱く。人間とは身勝手なものだ。経営者的センスに欠ける私は重役候補にはほど遠く気がつけば60歳定年まであと数年を残すだけとなっていた。

――遣り甲斐と不満が交錯するサラリーマン生活三十数年、これで人生を十分に生ききったとはとても言えそうにない。定年退職後の第二の人生をどうやって生きようか?

私は思案した。はっきりと心に決めたことは、すまじきものは宮仕え、二度とサラリーマンはやりたくないということだ。

そんな時、某雑誌社から機関誌のコラムに『日本語の科学技術文の書き方』をシリーズで執筆するように依頼された。

その作業をしているうちに思いついた。

――外国の大学や語学学校で日本語の作文を指導してはどうか? 給料をもらえたら、外国で安定した生活ができる。

こうして、定年退職数年前にして、老後に外国で『日本語教師』となる目標が定まったのだった。

そして定年退職後、日本語教師の資格を得て、2004年ここ古の都『西安』で日本語師を始めようとしているのだ。

【追記】定年後、こう考えればラクになる

(江坂彰著 PHP文庫 2006年)

経済評論家 江坂彰氏 はこう書いている。

――『人生八十年の高齢化時代』を『人生二毛作時代』ととらえている。一毛作目は会社で働く時期で、昔は一毛作目で人生が終わってしまうケースが多かった。しかし、今はみんなに二毛作目のチャンスがある。この二毛作目はやりたいことを思う存分やれる時期であり、一毛作目とは別の人生、まったく新しい人生を送ることができる。これは豊かさが生んだ「生き方革命」だといっていいだろう。

この著書を読んで、”我が意を得たり”と納得した。じつは、公的年金を60歳で受給できるのは我が年代が最後で、その後一年づつ支給年が延長されていった。それと共に会社で60歳定年後に継続雇用される制度が一般化している。60歳を境に賃金は下げられるものの、高齢化しつづける日本の労働者の生活を支えるためのよき制度だといえるだろう。

しかし、同じ会社、同じ職種を継続するということは、よいことばかりではない。江坂氏が提唱する『二毛作目の新たな人生』に挑戦する意欲を低下させはしないか? 一毛作目を長く続ければつづけるほど、第二の人生で必要な時間と体力を減少させはしないか、との懸念もある。これは、第二の人生に対する価値観なので、人それぞれであろう。

ともあれ、私は”中国で二毛作目のバラ色(?)の人生”を模索しつつ、今後の章を書き進めていこう。