中国の東北部(旧満州)と我が故郷とのえにし

上図に本章の話題を総括的にまとめた。

■その1 秋に真っ赤に色づく岸辺の絶景

海岸の湿地帯に自生する野草が、秋になると真っ赤に染まる不思議な光景が広がっている。

そこは新幹線に乗ると、大連から約2時間で到着する盤錦市の「遼河」河口に広がる「紅海灘風景区(RedBeach)」である。中国の大自然の奇観といえば、「桂林漓江」のカルスト地形や「九寨溝・黄龍」の湖・池塘が日本でもよく知られている。しかし、RedBeachはあまり知られていない穴場だといえるだろう。そこを、北国の冷たい秋風が吹く2015年10月に訪れた。

◆紅海灘(RedBeach)

RedBeachを紅色に染める野草「マツナ」とは、海岸の砂地に生えるアカザ科の一年草である。夏には緑色だったマツナは9~10月にはこの地の土壌に含まれる塩類・アルカリ成分により、まるで燃える炎のように真っ赤に色づくという。マツナは中国・日本の各地に植生しているが、特定の季節に赤変するのは稀であるといわれている。

インターネットの写真は赤が強調されおり、実際に私が見たマツナは紫がかった深みのある赤だった。私はPhotoshopで画像編集の経験があるので、インターネットの画像は見栄えがいいように改変されたのではないかと疑っている。

インターネットには、RedBeachには赤のカーペットが見渡す限り敷き詰められており、観光客は遊歩道をあるきながら、空の色彩と見事なコントラストを楽しむことのできる別天地であると紹介されている。

私は学友三輪さん、ガイド役として同行してくれた遼寧師範大英語科の薛さんと3人で、日帰りの旅行をした。

◆我が生まれ故郷にもRedBeachがあった!

マツナは、中国や日本にも広く分布している水辺の野草だが、紅海灘では土質の特殊事情で秋に真赤に色づく。だが、同様の条件のそなわっている土地なら他にもあるのではないか?

インターネトで検索したところ、驚くなかれ、我が生まれ故郷の網走市郊外の「能取湖」にもあった(写真上右)。

この野草はマツナと同じアガサ科に属していながら植物名が「サンゴ草」(正式名「アッケシ草」)という異種である。能取湖は汽水湖(海と一部つながり塩分が含まれる湖)なので、紅海灘と土壌の条件が類似しているのであろう。サンゴ草はそのような湖岸の湿地帯に繁茂している。

能取湖は私が少年時代に何度も行ったところなのに、そんな不思議な野草があることは知らなかった。おそらく6、70年前の貧しい網走の人々は、日々の生活に追われていて、秋に赤変する草を愛でる余裕がなかったのだろう。

第3章「五寸釘の寅吉伝説」でも書いたように、 戦後一定の期間をへて日本人の暮しぶりが豊かになり、旅行ブームの中で真っ赤に色づくサンゴ草の能取湖が観光地としてクローズアップされたのではないか。

少年時代に見逃していた「サンゴ草の群生地」は、紅海灘に比肩しうる奇観として一見の価値が十分あるだろう。

■その2 遥かなる北満州の国境の町「黒河市」

大連交通大学に留学中に、遼寧師範大日本語科一年生の学生二人と中国語と日本語を教え合う勉強会をしている。その一人、陳さんは「ジァグダチ(jiagedaqi)」というエキゾチックな発音の町の出身である。「加各達奇」と書くが、異民族の発音を漢字であてはめたようにも思える。ジンギスハーンを成吉思汗と書くように。

彼女がいった。

「先日、故郷では二日間雪が降つづきました」

大連も中国のなかでは北方に位置しているが、今は四月中旬で、まもなく「アカシヤ」の花が咲く春爛漫の季節を迎えようとしている。それなのに雪が降っているのだから、彼女の故郷は東北部(北満州)のかなり奥地にあるのだろう。

中国でこれまで訪問した観光地のなかで、雲南省の亜熱帯「西双版納」(シーサンパンナ)が最南端の国境地帯だった。その向こうはミヤンマーやラオスだが、その間に険しい山岳地帯が横たわっているので、外国は見えなかった。

陳さんと話しているうちに、今度は中国の最北端、ロシアとの国境をわけている黒龍江(ロシア名:アムール川)に行ってみたいと思うようになった。そこで浮かび上がったのが、陳さんの故郷「ジァグダチ」とほぼ同緯度に位置している「黒河市」である。

日本語教師8年、語学留学生4年、計12年の中国生活の最後を締めくくる旅は、2018年7月15日からはじまった。同行してくれる陳さんともう一人の学生(彼女の恋人らしい)が遙かなる北満州の彼方へと誘ってくれる。これからの旅がロマンあふれるものとなりそうである。

午後3時にハルビン行き列車が大連駅を出発した。三段式の寝台列車は日本の同系統の寝台列車とあまり変わらない。日本のJRと異なるのは、車費(chefei運賃)が、身長によって決まることだ。だからデッキの壁に1.2と1.5メートルの線が引いてあり、上の少年の場合、大人の運賃の半額となる。

早朝の3時半にハルビン駅についた。ハルビン市内で半日を過ごし、黒河行き寝台列車が20時43分にハルビン駅を発つ。

ガタンという軽い振動音で目を覚ました。とある駅に止ったようだ。時計の針はまだ早朝4時前を指しているのに空はすでに明るく、北国へ来たとの実感がした。デッキでタバコを喫ながら眺める窓外の大地は荒涼として、所々に池塘があり、やがてトウモロコシ畑がえんえんと続いている。と、水田のような植生が見えた。長江原産の米は、品種改良によって寒冷地でも耕作が可能になったのだろう。黒河一帯は世界中で稲作可能な北限地であるそうだ。

黒河まであと一時間となったころ、列車は「孫呉」という小さな駅に停まった。この地名には記憶がある。

戦前、孫呉(注)には満蒙開拓民の保護と北(ソ連軍)への守りの為に、日本軍の駐屯地があったそうだ。しかし、終戦時には、黒龍江を渡河して黒河へ押し寄せてきたソ連軍に圧倒されて無力だったようだ。悲惨だったのは関東軍から見放された開拓民たちだ。

(注)森村誠一著「悪魔の飽食」によれば、孫呉は通常の軍事施設だけでなく、731部隊(中央実験施設:ハルビン郊外の平房)の支部としての機能も有しているようだ。

■黒河到着

7時半ようやく黒河駅に到着した。ロシア人観光客の一団が目についた。黒河はロシアとの国境の街だけあって、市内でもロシア人がよく見受けられた。この日、黒龍江を見物し、遊覧船にも乗った。夏の盛りゆえ、黒龍江は穏やかな貌をみせて滔々と流れている。対岸はロシアのプロペシチェンスク市である。冬には川面は凍結し荒涼たる姿に激変するのだろう。

■少数民族オロチョン

市内を散策していると公民館があった。展示物に以下のような記述がある。

――黒河市周辺には、漢族の他に、満州族、モンゴル族、朝鮮族、オロチョン族、ダウール族など多彩な少数民族が約三十族、居住している。

オロチョン(鄂伦春)族の名前に目がとまった。

オロチョン族は元来ロシアや中国東北部に居住するツングース系の民族(森林地帯の狩猟民族)を指す。左図は中国の郵便切手に使われている図案である。

生まれ故郷網走の「オロチョンの火祭」を思い出したのだ。ということは、黒龍江流域に住むオロチョン族の一部が樺太を経由して、オホーツク海沿岸の網走まで遥々やってきて、定住したということになるのか? 網走にはアイヌ人とは異なる北方民族がかつて住んでいた「モヨロ貝塚」という遺跡ある。オロチョン族と網走のつながりが浮かびあがってきた。

■「モヨロ貝塚」の発見

~~北方狩猟民族の移動とオホーツク文化人~~

「モヨロ貝塚」は米村喜男衛さんという(アマチュア)郷土考古学者が、網走川河口左岸で、人骨や遺構を発見・発掘したことで知られている。その事情は司馬遼太郎の「街道を行く」オホーツク街道編でも紹介されている。

貝塚で発見した土器から縄文文化ともアイヌ文化とも異なる文化の存在を知った米村さんは、理髪店を経営する傍ら遺跡の調査と研究に携わった。

少年の私は、散髪屋の米村さんとして、おぼろげながら知っている程度である。学者ぶらない気さくな方であったろうが、「モヨロ貝塚」の発掘研究者として偉大なる人物が網走にいるとは、当時思いもしなかった(司馬遼太郎は彼を“網走のシュリーマン”と呼んでいる)。

1933年(昭和8年)に、オホーツク沿岸文化が、同時代の北海道の文化と別個のものと学会で認知されている。今日「オホーツク文化」は、 3世紀 から 13世紀 までオホーツク海沿岸を中心とする北海道の北海岸、樺太 、南千島の沿海部に栄えた「海洋漁猟民族」すなわち「オホーツク人」による文化とされている。

<オロチョンの火祭>

こうして、米村喜男衛さんの「モヨロ貝塚」の大発見が、網走市民にも広く認識されるようになった。1950年(私が小学一年生のとき)に、樺太から引揚げてきたウィルタ(オロッコ)族やニブフ(ギリヤーク)族の協力を得て、北方少数民族の衣装に身を包み、先住民族の慰霊と豊穣を祈願して行われる儀式「オロチョンの火祭」が正式な市の夏祭となった。

しかし「オロチョン」という言葉は北方諸民族の漠然とした総称として用いられたにすぎず、じじつ、オロチョン族に火祭という習俗はないそうだ(ウィキペディアより)。だから「オロチョン」というエキゾチックなイメージが「火祭」と結びついて網走の夏の風物詩として定着したようだ。

以上の次第により、「オロチョンの火祭」がオロチョン族の網走への渡来を直接証明しているわけではない。しかし、「海洋漁猟民族」(オホーツク人)の存在が学術的に認知されているのでオロチョン族と特定できないものの、黒龍江流域を起源とする北方諸民族と我が故郷網走とは、北東アジアの壮大な歴史ロマンで結ばれていることが確信できて、私は大満足であった。網走は「刑務所」だけが“ウリ”ではないのだ!

なお、本旅行の同伴者「陳」さんは、「黒河市」より北西寄りで、<大興安嶺山脈>の麓にある「加格達奇(ジャグダチ)」の出身である。そこは、中華人民共和国民政部の行政区画でいえば、内モンゴル自治区フルンボイル市“オロチョン”自治体(旗)の一部である。加格達奇とはオロチョン語(「松のある場所」を意味する)に由来しており、古くはこの地区一帯に原生林が広がりオロチョン族がシカ、オオカミ、イノシシ、クマなど追って狩猟していたという。現在“オロチョン”自治体には、オロチョン族が2,000人余りいるが、漢族が多数を占めており、他にエヴェンキ族、ダウール族、モンゴル族など21の少数民族が居住している(ウィキペディアより)。

「陳」さんは、その名がしめすとおり漢族である(注)。かつて、歴代の漢族王朝は、「万里の長城」以北の民族を中華文明の及ばぬ北狄と呼んでいた。しかし現代、それらの地に漢族がどんどん進出して、少数民族の生活圏を狭めているようである。

(注)これまでの自分史に何人もの『陳』さんが登場する。それほど『陳』という名は漢民族に多い。

■オホーツク海の流氷生成のメカニズム

ロシアとの国境の町「黒河」で、「黒龍江」の少数民族と網走のオホーツク海洋狩猟民族との関係に思いを馳せているうちに、「黒龍江」と網走を結びつけるもう一つの可能性に気づいた。

――厳冬の1、2月になぜ流氷が網走市沿岸に押し寄せるのか?

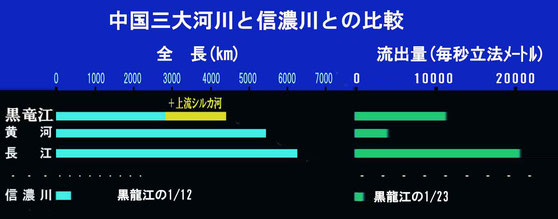

である。俗説では、黒龍江で発生した氷が遠路はるばる網走まで流れ漂ってくるというものだ。長江、黄河に次いで三番目に長大な「黒龍江」とはいえ、網走などオホーツク沿岸の沖合までびっしりと敷き詰めるほどの多量の流氷が一本の川の氷だけでできるのか?

インターネットで調べた結果、それは、オホーツク海の結氷メカニズムによるものであることがわかった。

以下の三点が重要である。

【黒龍江】流出した真水がオホーツク海の塩分濃度を下げる。私がまとめた下図によると、日本の最長河川「信濃川」と比較すると、流れ出る河水は信濃川の23倍と膨大な量である。

【地理】オホーツク海は北西側が大陸、南東側がカムチャッカ半島と千島列島に遮られた独立した水域(いわば溜池)で、海水は北太平洋の海水と混合せずに低塩分濃度が維持されている。

【気象】冬季にシベリアからの大寒気(-40℃)が猛威をふるい、海水の表層を冷却して氷を生成させる。

(以上、北見工業大学 舘山一孝准教授の論文より、ただし、彼の論文のURLを見失った)

こうして、世界の海の中でも稀な現象である海水の結氷により、1月中旬から2月に網走市などオホーツク沿岸に流氷が押し寄せるのだ。

旅程5日目に、我々三人は黒河発ハルビン行き寝台列車に乗った。翌朝、ハルビン駅のプラットホームで陳さんに旅行中のお世話を謝し、故郷へと向かう二人と別れ、私は大連行き列車に乗った。

7日目の昼頃大連駅に帰着し旅行を終えた。旅行中ときどき小雨がぱらついたが、夏の旅ゆえ、かえって涼しくてよかった。

大連はよく晴れており、ムッとする湿気を感じた。ハルビンや黒河より南にあるからだろう。

振り返って大連駅舎を見た。この駅からなんど旅立ったことだろう。数えてみると、長白山、瀋陽、秦皇島(山海関)、紅海灘(Red

Beach)、そして今回の黒河と、五度この駅で乗り降りしたことになる。この旅を最後に中国生活を終えるので、大連駅はこれが見納めになる。

さらば、アカシヤの大連!