3 友

永遠の友、会社の友、伯楽と名馬 の3話題は「DIJEST版~~ 我が半生」へ移行

<歴史紀行>

友(一)佐和山から垂井宿まで

--友情に殉じた男・大谷吉継を訪ねて

1

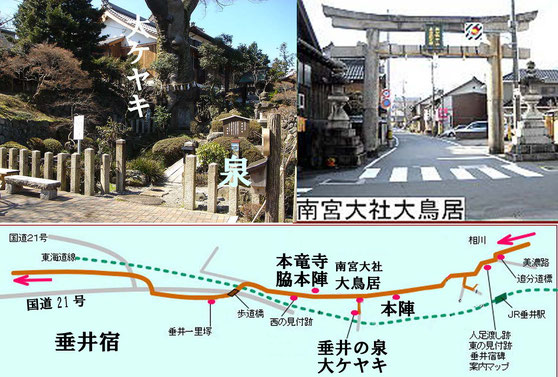

垂井は中山道にあり、西隣の町が関ヶ原と書けば、おおよその位置がわかるだろう(下図参照)。また佐和山は彦根市にあり、戦国時代には鳥居本という宿場の目と鼻の先に、石田三成の巨城があったところである。この佐和山と垂井宿の間を往き来した或る男に、私は興味を覚えた。

慶長5年(1600年)のことであった。

「鳴かぬなら鳴くまで待とうホトトギス」と、満を持していた徳川家康は、秀吉亡き後の追い風に乗って、天下取りの駒を一歩進めていた。まず手始めに、家康に異心を抱く会津上杉家を討つために、豊臣秀頼の名のもとに諸大名に軍令を発した。

敦賀城主・大谷吉継は、軍令に従って、一千余の兵隊を率いて北国街道を南下し、7月2日(太陽暦、8月10日)、垂井宿に到着した。彼はここで盟友石田三成の長男正重の軍勢を吸収し、後見しながら家康が待っている江戸に下る予定だった。

が、使者が来て、三成の居城佐和山に招かれた。ここで、三成から家康討伐の謀略を聞かされ、吉継は唖然とする。ここに、『関ヶ原の合戦』の序幕が切って下ろされた。

私は、大学時代からの友人Kと飲んだときに、「一度、垂井宿を訪れてみたい」と、話したことがある。歴史に興味の無い彼は、「一人で行け」とつれない返答だった。

ところがある日、彼から電話がきて、「垂井まで車で連れていってやる」と言うのだ。

やはり、持つべき物は友である。

2

私は司馬遼太郎の歴史小説の愛好家である。

司馬の作品には多彩な人物が登場するが、吉継はその中でも特異である。彼を知ったのは、十五年ほど前に富山医薬大学に一年間出向したときだった。その冬は雪の当たり年で、私は雪の穴蔵に閉じこめられて、週末に司馬の『関ヶ原』を読んでいた。

『敦賀の人』という章に、大谷吉継が登場する。関ヶ原の合戦には、心ならずも三成に荷担することになった吉継は、西軍の最右翼に陣を張り、藤堂高虎らの東軍を相手に一進一退を繰り返していた。

ところが突如、小早川秀秋軍一万五千が、松尾山から雪崩をうって駆け下り、吉継軍の横腹を衝いた。が、吉継は、西軍に属している小早川の裏切りを予見していたので、すぐに伏兵を押し立てて反撃にでた。僅かに一千余の寡兵をやりくりして、ここまでの備えを怠らなかった吉継は、将として非凡なるものを持っていたことになる。

だが、そんな吉継軍も、脇坂、朽木、赤座、小川の小大名からも裏切られたことが大きな痛手となり、ついに支えきれなくなって崩れた。敗北が決定的となったときの吉継の最期を、司馬遼太郎はこう感動的に記述している。

「そろそろ、腹を切る」

と吉継がつぶやいたとき、近習の三十人ばかりが、最後の突撃を申し出た。

「無駄だ。それぞれ落ち、命を全うせよ」

と吉継はいったが、かれらはきかず、

「金吾中納言(小早川秀秋)殿にお恨みの一槍をむくい、はればれと討死にしとうござる」

と駈けだした。吉継は大声でよびとめ、

「駈けるなら、駈けよ。ところで、汝らも知っておるとおり、わしは盲である。汝らのせっかくの死戦さが見えぬ。駈ける者は、いちいちわが前にきて姓名を名乗れ」

と身を乗りだした。みなそれぞれ吉継の輿の前へ馬を寄せ、名を名乗った。吉継がいちいちうなずいてやると、かれらは一礼して敵軍のなかへ駈け入ってゆく。わずか五万石の小身ながら、吉継はよほど士心を得ていたのであろう。(以上、司馬遼太郎『関ヶ原』新潮文庫より)

或る史書には、吉継の旗本は、吉継が切腹した後に、側近の湯浅五助が主君の首を土に埋めるまでの時間稼ぎのために、命を賭して敵陣に駆け出たのだ、とある。

ハンセン(癩)病で崩れている顔を敵の首実検に晒されることは、吉継にとって最大の汚辱であることを、家臣たちは理解していたということだろう。

こうして、私が吉継に魅かれたきっかけは、司馬の『関ヶ原』を読んだときだったが、そのうちに吉継のことは忘れてしまい、十数年が経過した。

昨年夏に、この本を書棚の片隅に見つけた。周囲がセピア色に変色している文庫本は字が細かくて、老眼鏡をかけるようになっている私には、読むのにひと苦労だった。もう若くはないことを実感させられたが、再読してみて、吉継という人物の魅力はいささかも色褪せてはいなかった。

吉継をもっと知りたいと思った私は、彼に関する小説や評論書を出版社から取り寄せた。あの垂井宿逗留の十日間は、吉継にとって何だったのか、と私は思案し続けた。週末になると、図書館にも足を運んだ。

あるとき、府立資料館の閲覧室で、数年前に定年退職したAさんを見かけたことがある。彼は分厚い書籍を机に置いて、何か調べものをしているらしく、こまめに筆を走らせていた。彼の中に、会社で見せていたような覇気は、もう感じられなかった。だが、微笑ましかった。

愛妻弁当を抱えて図書館通いなんて、ちょっとカッコイイではないか。Aさんは会社で燃え尽きて、朽ち果てるように無為に老後を送っているようには見えないのがいい、と思った。私の想い描いている老後のイメージがAさんの姿に重なっているようで、勇気づけられもした。

3

今年は、ハンセン病患者にとって記念すべき年となった。明治四十年に、癩予防に関する最初の法律が日本で制定され、ハンセン病患者が隔離される道が作られた。患者は食住の心配こそなくなったが、離れ小島などの隔離施設に送り込まれて、孤独のうちに暮らさなければならかった。

だが、第二次世界大戦後に治療法が飛躍的に進歩して、ハンセン病は初期に完全治癒されるようになった。

そんな患者の社会復帰を望む声が国を動かして、ついに平成8年4月1日をもって、『癩予防法』は廃止された。ハンセン病の治療は、他の細菌性伝染病と同様に、優れた化学療法剤の開発に負うところが大である。製薬会社に身を置く私は、このことを誇りにしてもいい。

今から約四百年前に生きていた吉継も、この病気を患っていた。太閤秀吉の朝鮮侵略に軍奉行として渡鮮してから、視力の衰えが目立ちはじめ、病は重くなっていった。帰国後、奉行職を辞して、療養生活に入る。当時南蛮貿易で入ってくる東南アジア産の大風子油というハンセン病治療薬を服んでいたのだろうが、治療効果が緩徐なため、彼の病状はむしろ悪化の一途をたどっていった。

この業病が彼の後半生に色濃く影を落とし、性格が慎み深く、報恩の志に篤く、また他人の痛みの判る人格が形成されていったのではないか。私にはこの病気の患者の苦しみなど判ろうはずもないが、中村豊秀著『小説癩病棟』(桃園書房)は、この病気の患者を理解するのに役だった。太平洋戦争中に離れ小島の隔離施設で生活している患者の姿を通じて、絶望しながらも生ることへの真摯な姿が生々と描かれている。

4

梅雨の合間の晴れた土曜日、私は京都から、友人Kの待つ草津に出向いた。Kの車の助手席に座り、旧中山道を守山、愛知川へと、のろのろと北上した。国道からはずれた旧街道の町並みは寂れた佇まいを見せ、ときおり旧い土蔵の家や松並木が車窓に飛び込んできて、往時を偲ばせてくれる。

佐和山近くに来たが、どこが三成の居城の跡か判然としない。Kは彦根東高校出身で、通学の途上、佐和山城址の看板を見たことがあるそうだ。あちらこちら山に沿って車を走らせている。佐和山城址を見つけ出すまでは、何処にも行かないぞとでも言うように、Kは拘りつづけた。

拘りといえば、佐和山で三成と激論を闘わせていた吉継の行動にも、執念を感じさせるものがある。

三成から『家康打倒の野望』を聞かされた吉継は、聡明な人物で、冷静な現状分析から、

「次の天下人は家康であり、これに楯突いても勝てる見込みはない」

と三成を諌めるが、受け容れられなかった。

司馬の『関ヶ原』には、吉継は、その夜のうちに一旦垂井へ引き返したとある。が、幾つかの史書には、吉継が四、五日間佐和山に逗留して三成説得に努めた、と記載してある。

すさまじい執念ではないか。

なぜ吉継はそこまでしなければならなかったのか? 実は、二人は共に秀吉の小姓として仕えてから二十年来の友人であり、ここには書かないが、友情を育む幾つかの心温まるエピソードが知られている。

Kがふといった。

「俺は家内と車で旅行するとき、ちょっと横道にそれて、何かを見付けたくなるのや。道草を食って、うろうろしていると、家内がいらいらし出して、早く元にもどろうと、うるさいこと」

なるほど。ヨメハンなどという人種は、そのようなものらしい。

--ヨメハンと旅行などすることが間違っている。

と言いかけて、私はやめた。愛妻家のKを刺激して、せっかくの楽しい旅行の雰囲気をぶち壊しては、元も子もなくなるではないか。

「あそこを見ろ」

と、Kが指さした。

確かに、向こうの山腹に『佐和山城跡』と書いた看板が見える。

友人はそちらの方角に向かって車のアクセルを踏んだ。それは井伊家縁の龍潭寺の近くにあった。案内板に、

――佐和山は標高232メートルこの頂上に五層の天守閣がそびえ、その偉容を誇っていたといわれる。

とある。

平地の大手門から天守閣に行くのは、ちょっとした登山をするようなものである。このようなことは、実地に見聞しなければ判らないことだ。

「ここへ来てよかったやろうが」

Kは誇らしげにいった。

もちろん私は彼に感謝した。

一仕事を終えた気分になって、先を急ぐことにした。鳥居本を過ぎて、いよいよ我々は、中山道を垂井に向かうことになる。

5

馬場・醒ヶ井・柏原を過ぎて、やがて関ヶ原に入る。ここには、『関ヶ原の合戦』の史跡博物館があるそうだが、私の目的とは違うので、通り過ぎることにした。

更に数キロ、車を走らせると垂井に入った。Kが距離計を見て「鳥居本からちょうど28キロ(七里)」といった。垂井と佐和山の間を、司馬の『関ヶ原』には35,6キロ(約九里)と、また別の史書には七里とある。旧中山道を走ったKの車の距離計は、七里の正当性を示している。

JR垂井駅に行ってみた。

駅員に尋ねると、町の案内パンフレット『中山道垂井宿案内図』をくれた。垂井宿は、西は前川、東は相川に挟まれた七町余(約八百メートル)の狭い地域にある。通りの中央には本陣、脇本陣があって、貴人や大名などが泊まることになっており、一般人は旅篭屋に逗留する。東見付けから通りは二度角を曲がって、ようやく本陣前通りに出るし、西見付からも通りは右にカーブして本陣に至る。だから東西いずれの宿場の入り口からも、本陣を見通すことができない。

本陣に逗留している貴人や大名が、敵から直接襲撃を受けないような工夫がなされているのだろう。平和な宿場町の佇まいを想像しがちであるが、昔は戦争と平和が背中合わせに共存していたのだろう。

本陣を見てやろうと、車を徐行させながら町の中をうろうろしてみたが、それらしい建物は見当たらなかった。通りを行く町の人に尋ねたら、本陣も脇本陣も今は無いそうである。ちょっと失望した。

昼食を摂ることにした。

ウナギの蒲焼きを食べながら、Kがいった。

「今日の旅行には、家内も行きたかったらしい」

よくよく聞けば、Kの奥さんは、私の家内も一緒で、4人の旅行をしたかったらしい。

ちょっと待ってくれ、と私はいった。

「俺はカミサンまで、ここに連れてくるつもりはさらさらないぜ」

「そうだろう」Kが頷いた。「だから家内も、俺たち二人の間に入り込めない雰囲気を感じて、遠慮したようだぞ」

私はKの奥さんの賢明な判断に、感謝したい。夫婦四人のつき合いなら、テニスや登山など適当な方法が幾らでもあろう。

だが今日は違う。今日は、友人Kの好意に甘えて、友情に殉じた男の足跡を訪ねる旅なのだ。そんな所に女房の同伴は場違いな気がする。

6

食堂を出て、また車で少し進むと、大ケヤキの泉に行き当たった。

垂井宿にようやく辿り着いた旅人は、この泉の清冽な清水で喉を潤して、一息ついたそうだ。その清水は大ケヤキの根本から湧き出ている。ケヤキの木肌に触れるとやけに硬く、よく見ると大木の処々がセメントで固められている。樹の上には枝が張り、蒼々とした葉が繁ってはいるものの、もう瀕死の古木に見えた。

平安時代(1070年頃)、藤原隆経が詠ったと伝えられる和歌が、立て看板に書いてあった。とすると、このケヤキは、かれこれ千年の樹齢

を誇っていることになる。

昔見し たる井の水はかはらねど うつれる影ぞ年をへにける

とあった。人生を感じさせる和歌である。

うつれる(映れる、移れる、或いは両方を兼ねているのか)影は、隆経自身のことを指しているのだろう。が、隆経が黄泉の国から、この泉に下りてきたとしたら、自作の和歌が千年後の変わり果てた大ケヤキの姿を予言していたことに気付いて、詠嘆することであろう。

隆経がこの和歌を詠ったとき、このケヤキはまだ若木だったろう。吉継が真夏の中山道から垂井に入ったとき、真っ先にこの清水を飲んで、喉の渇きを癒したのかもしれない。そのとき、この大ケヤキは最も充実した壮年期を迎えて、たわわに枝葉を実らせていたであろう。が、その四百年後の今、さしもの大木も衰退している。

町の案内パンフレットには、「清水の上の台地に専精寺があり、関ヶ原の合戦に西軍に参加した平塚為広の垂井城があった」と記されている。

平塚為広は秀吉の馬回り役であったが、秀吉が彼の武勇を愛して一万二千石を与えて、垂井の城主に封じた。為広は後に与力大名として、病身の吉継の補佐役を務めることになった。上杉討伐のために関東に下る吉継軍に、為広の家臣数百名もこの垂井で合流するはずであった。吉継と為広は君臣の間柄ではないが、与力大名の立場にある為広としては、垂井の宿場に入ってくる吉継一行を、西の見付で迎え、垂井城へと招いたのかもしれない。

吉継と為広の関係は、パンフレットには何も書かれていない。垂井町観光協会にとって、垂井の清水にまつわる俳句を残している松尾芭蕉の方が知名度が高くて、商品価値があるようだ。

吉継が三成説得に失敗して、佐和山城から垂井に帰った日から、為広は活躍の場を与えられる。吉継の三成説得工作は、為広を佐和山城に遣わして行われた。為広は垂井と佐和山の間を往来しているうちに、吉継と三成の抜き差しならぬ関係を知ることになる。と同時に、家臣への君主としての責任と、三成の友情に殉じたいという私的感情の狭間で、苦悩しつづけている吉継のよき理解者にもなれたのではないだろうか。

為広は三度佐和山へ出向いて三成を説得するが、結局失敗に終わる。

三成が二十年来の友誼を頼りに、

「豊臣家のために共に死のう」

と、吉継に訴えつづけたのだ。

ついに、吉継は三成への同心を決意した。

このあと、我々は本龍寺に立ち寄った。この寺の山門が脇本陣の物を移した、と書いてあるのに、興味を持ったからだ。脇本陣は本陣に準ずる格式のある宿泊所で、このくらいの門構えはあってもいいのか、と勝手に想像した。

境内の木々から雀のさえずる声が聞こえている。吉継は、お家安泰を第一に考えて家康の軍門に下るべきか、或いは危険な賭となろうとも『友情に殉じて』三成の挙兵に荷担すべきか、悩みに悩んで夜をあかし、雀のさえずりを聞いて朝の訪れを知ったのかもしれない。そこは、平和そのものの宿場の朝であったろう。

「雀の鳴き声は、さえずるなんてもんやないぞ。うるさくってなあ、ノイズそのものだね」

吉継の世界に没入して、いい気分に浸っている私に、Kはこんな心ないことをいった。

7

もう帰る時間がきた。

メインストリートから南宮大社へ通ずる道の入り口に大鳥居がある。これは徳川三代将軍家光の頃に建てられたものなので、吉継の生前にはなかった。鳥居から少し南に、『大ケヤキと泉』があり、更に南に行くと南宮大社がある。そこから南宮山までハイキングコースになっている。

関ヶ原の合戦では、南宮山には西軍の吉川広家、毛利秀元、長束正家、安国寺恵瓊、長曽我部盛親の軍勢がひしめいていた。が、家康に通じていた吉川広家が、下山道を押さえて一歩も動こうとしなかったので、他の軍勢も戦いの間、傍観せざるを得なかった。

Kの車が垂井宿を出て、少し西に進んだ。このあたりの南側に、東軍の池田輝政や浅野幸長の陣があったはずである。もし南宮山にいる西軍が戦に参加していたら、垂井の周辺は東部戦線の一大戦場となっていたであろう。

私はそれを切望した。

そうなっていたら、大谷吉継の運命も変わっていたかもしれない。

毛利らの西軍が池田、浅野両軍を撃破して西進すれば、桃配山の徳川家康を背後から脅かすことになったであろう。家康の動揺は、吉継らが戦っている西部戦線にも波及することになる。西軍の形勢がよくなれば、松尾山で日和見を決め込んでいた小早川秀秋の寝返りはなく、きっと東軍に槍刃を向けて山を駆け下りたに違いない。

だが、歴史に<if>をいっても仕様がない。

吉継は四十二歳の厄年に、関ヶ原に散った。まだこの若さで、と彼の死を惜しむ気持ちはある。だが、彼はこの歳で人生を完結したのではあるまいか。

関ヶ原の合戦では、強者・徳川家康へのおもねり、おべっか、ゴマスリ、寝返りなどが横行したが、そんな負の部分を、吉継とその配下の散華が補って余りある爽やかな風となって、いまも関ヶ原に吹いているようだ。だが、吉継が後世に示したものはそれだけではなかった。

それは、垂井宿と佐和山での十日間の吉継の生きざまだ、と思うのだ。

垂井宿逗留中に吉継と深く関わりのあった人物は、関ヶ原或いはその後に死に絶えた。

✔ 盟友石田三成は戦後に捕らえられて、京の三条河原で斬殺さる。

✔ 佐和山への使者となった与力大名平塚為広は戦死す。

✔ 盲目の吉継の眼となって、そば近くに付き従っていた湯浅五助も、吉

継の首を埋めた後に、戦死す。

✔ 吉継の次男頼継は浪人となって病死す。長男吉勝は大坂夏の陣で、大

坂方に加わって戦死す。

これらは総て、吉継が『三成への友情に殉じた』ことへの報いなのだ。

あまりにも代償が大きすぎた。

『友情』という言葉には、せつなくも心を高揚させる響きがある。だが、それを全うすることの厳しさを、右の事実は我々に突きつけている。

吉継は天下の形勢を判断する確かな眼の持ち主だったので、このような結末を予測できないはずはなかったのだ。それだけに、三成への同心を決意したときの吉継の悲愴感が、胸にせまってくる。

不幸はこれに留まらない。三成の佐和山城の惨状がそれを思い起こす。関ヶ原の戦の後、東軍に攻められて落城し、三成の父と兄は、その妻子と三成の妻綾とともに自害した。侍女たちは佐和山の谷に投身自殺したが、死にきれなかった女たちの呻き声が、三日三晩谷にこだまし続けたという。

城や領地に残された、将兵の家族の悲惨さを思うと、やはり私は胸がいたむ。

――吉継の地元では?

私は気になってきて、Kにいった。

「おい、今度は敦賀に行ってみようか。カニや新鮮な魚が、旨そうやで」

「俺にまた車を出させようって魂胆か?」

といって、Kは射すような視線を私にチラリと向けた。

友人の俺を食い物で釣るようなことをしていては、吉継に会わせる顔がないぞ、とKがいっているようで、私は頭を掻いた。

車はちょうど、関ヶ原の古戦場のあたりを過ぎている。 (了)

<追記>ハンセン病の旧名・癩病は今日差別用語となっており、その使用には慎重でなければならない。そこで、この紀行文のなかでは、歴史的学術用語、また法律用語として、許される必要最小限の使用にとどめたことを、付記しておく。

なお、本紀行文は、1996年(平成8年)に書いたものである。

友(二 夢の中の友)

大連交通大で4年間中国語を学んでいる間に、多くのテキストを使った。その中には魅力ある短編小説を読んでいるような話題が稀にあった。テキスト五、六ページの内容ながら、出だしでは、「一体、なにごとか?」と読者に疑問を抱かせるが、スリラー物のような謎解きがあり、読み進んでいくうちに、徐々に疑問が解けてくる仕掛けになっている。そして、山本周五郎かO・ヘンリーの短編小説のように、庶民の中に息づくほのぼのとした人情に触れる内容もある。原文は中国語だが、私が日本語に意訳し、場面を日本に置き換えて紹介したい。

商社に勤めるエリートサラリーマンの上田幸治のマンションに、幼友だちで露天商の霜村耕造が十数年ぶりで訪ねてくるところから物語がはじまる。

上田幸治がマンションの自室を出ようとしたとき、電話が鳴った。

「上田君かい。オレ、霜村耕造だよ。覚えているかい、久しぶりだね。いま1階の入り口にいるんだけど」

上田は思いがけない友の訪問にヘンな予感がして落ち着かなかった。

――霜村とは子供のときに別れて以来、全く会っていない。それが今日になって私を訪ねてくるのは、私が会社で出世したことを誰かから聞いたのかな? もしや金の無心とか嫌な頼み事でもあって来たのではないか?

やがてドアのベルがなり、開けると髪が無造作に乱れている霜村の顔が現れ、上がり框に黒いビニール袋をおいてから、どっかりと腰を下ろした。

上田がマールボローのケースを差し出すと、霜村は一本抜き出し、鼻先で匂いを嗅いだ。

「いい香りだね、懐かしい。オレ、病気で入院して以来、タバコをやめているんだ」

上田が居間から持ってきた篭を霜村に差し出した。

「じゃ果物でもどうだい」

霜村は無造作にバナナ一本を取り出し、もぐもぐと口をうごかしながら奥を眺めた。

「ほーお、なかなか立派な内装だね。金をかけている」

「いやいや、銀行ローンで買ったのはいいが」と上田がいった。「毎月返済返済で、首が回らなくなっているよ」

「上田君は高給取りだろうから、ローンの返済なんかわけないだろう。オレなんかと違って、うまいものをたくさん食ってさ、顔つやもいい。息子さんか娘さんをいい学校にいれているんだろう。幸せそうに見えるがなあ」

――霜村のヤツ、おべんちゃらをいいやがって、そろそろ金の無心でも始まる頃だろう。

上田はそう思って、予防線をはった。

「見かけとは違ってさ、台所が火の車なのはどこの家だって同じようなものさ」

「オレはガキの頃から知っていたよ。勉強のできる上田君は、将来出世するだろうってね」

「いやいや」と上田は手を振った。「君の家だって稼ぎの中から奥さんがやりくりしているんだろう。ボクの家だって同じさ」

やがて話題は昔の友だちの噂話に移っていった。誰々は離婚したとか、誰それは海外に行っているとか、誰それは社長になって羽振りが良かったが、会社が倒産して自殺してしまったとか、そんな他愛のない噂話に花を咲かせた。上田と霜村は住む世界が違うから、共通の話題となればこんな話しかない。

上田が時計を見ると昼ちかくになっていた。が、霜村は訪問の目的をいっこうに切りだす気配のないのが、上田には不思議に思えてならなかった。

それに上田には、妻がいつ帰宅するかも分からないのが気がかりだった。見栄っぱりで気位の高い妻が貧相な身なりの霜村を見たら、嫌な顔をするに違いないのだ。むげに「帰ってくれ」というわけにもいかないし、上田は困ってしまった。

「霜村君、外へいって昼メシでもどうだい。食いながら話の続きをしようじゃないか」

「今日は、家に帰ってからメシを食うつもりなんで・・・・」

――なかなか思いどおりにならない男が舞い込んできたものだ。

霜村が遠路はるばるやって来たのだから、何の用事も無いなんてあり得ない。たぶん、霜村は切り出しにくいのだろう。

――それなら、こちらから誘い水を入れてやろう。早急に断って、ケリをつけるがいい。

上田はそう決めた。

「霜村君、キミは露天商をやっているのかい? 暮らし向きがよくなる仕事をさがしているとか、金が・・・」

霜村は首を左右に振った。

「オレはカタギの仕事などできないし、興味ないね。間口六尺ほどのショバで小商いをやっている。それで満足なんだ」

――なんと、欲のないことをいうヤツがいるものだ!

上田はのれんに手押しのような霜村の態度に拍子抜けしたが、なぜか、ちょっと親しみを感じてきた。会社では見たことも聞いたこともないタイプの男らしい。もう一押ししてみたくなった。

「なにか私に頼みたいことがあるんだろう。遠慮無くいってくれよ。わたしにできることがあれば、お手伝いするからさ!」

とたんに、霜村は満面に笑みをうかべた。そして、上田の肩をポンとたたいた。

「兄弟! 嬉しいことをいってくれるぜ。これでオレの心配は晴れたよ! それにしても上田君、キミは昔とちっとも変わっていないな。安心したぜ」

霜村はそういうなり、ようやく重い腰をあげた。

「そうかい、家にあがっても、もわらないで悪いな。メシでも食ってから帰ればいいのに」

「ウチで食うように、とカミサンに言われているもんで、今日のところはこれで失礼するよ」

「へ~え、ガキ大将だったキミらしくもなく、恐妻家なんだ」

「オレにはできすぎたカミサンさ。じゃーな」

こうして、霜村は帰っていった。

と、足下に黒い袋がある。霜村の置き土産だろう。彼は中を開けてみた。

そこには、子供の時によく食べた《みがきニシン》が入っていた。一口食べてみた。

「うまい!」

久しく食べたことのない懐かしさが少年時代の思い出と共に甦ってきた。そして、霜村が故郷の味を忘れずに土産にしてくれたことが嬉しかった。

霜村が去って15分ほどしてから、ドアのベルが鳴った。

――霜村だろう。やっぱり言い出せなかったことを悔いて戻ってきたに違いない。霜村の頼み事なら、何とか適えてやろう!

上田がそう思いながらドアを開けると、やっぱり霜村だった。その顔には汗が噴き出ていた。

彼は照れ笑いを浮かべながらいった。

「キミの団地は広くて迷路のように入り組んでいるなあ。オレは出口が分からなくなってしまった」

「そうだったのか」と上田は微笑んだ。「ボクが、警備員のいる出口まで見送ることにしよう」

マンションの1階出口で、霜村は自転車の鍵をはずした。その自転車たるや、埃まみれのボロ自転車で、いかにも霜村の持ち物らしいので、上田は笑ってしまった。

――霜村はこの自転車で町外れから遠路はるばるやってきたのだろう。

「キミのチャリンコ、年季が入っているね」

「ああ、オレの愛車さ、アハハハ」

十数階の高級マンションが立ち並ぶ宅地の中を右に曲がり左に曲がりしながら二人は歩いた。駐車場からあふれ出た自家用車が私道にまで駐車してある。

「霜村君、もう一度言わせてくれ。何か困ったことがあるんだろう、話してくれよ。キミを助けられるかもしれない」

「頼むことなど何もないよ」と、霜村はまた首を左右にふった。「ただ君を一目見たくて来ただけさ」

「だけどね、僕たちは長い間あってなかったのだよ。それが今日になって突然、キミはやってきた。霜村君が何を頼もうとも、恥ずかしがることなど無いよ。さあさあ、遠慮なく!」

ここで、霜村は上田をまじまじを眺め、意を決したかのようにいった。

「オレがいうことに怒っちゃだめだぜ、いいね・・・・。よしいおう。じつは、昨夜オレはひどい夢を見たのさ。君は重い病気に罹っていて息も絶え絶えなんだ。その枕元には死神が付き添っていたんだ。あまりの恐ろしさに俺は目をさましてしまった。

朝起きてから、カミサンにその悪夢のことを話したら、『正夢だったら大変だ、様子を見にいってあげなさい』っていうので、来たわけだ。今日会って、元気そうな顔、しかも昔とちっとも変わらない上田君をみて、オレは安心したよ」

霜村が話し終えるころには団地の出口に来ていた。霜村は上田を振り返り、ぼそぼその髪の毛をかきむしり、恥ずかしそうにいった。

「ああ、オレはなんという迷信深い人間なんだ!」

その瞬間、上田の目から涙があふれ出て、いきなり霜村に飛びつき、しっかりと抱きしめた。そしていった。

「兄弟!」

警備員が不思議そうな目つきで、二人を眺めている。 (了)

つぎーー>